日本全国を巡って見えてきたこと

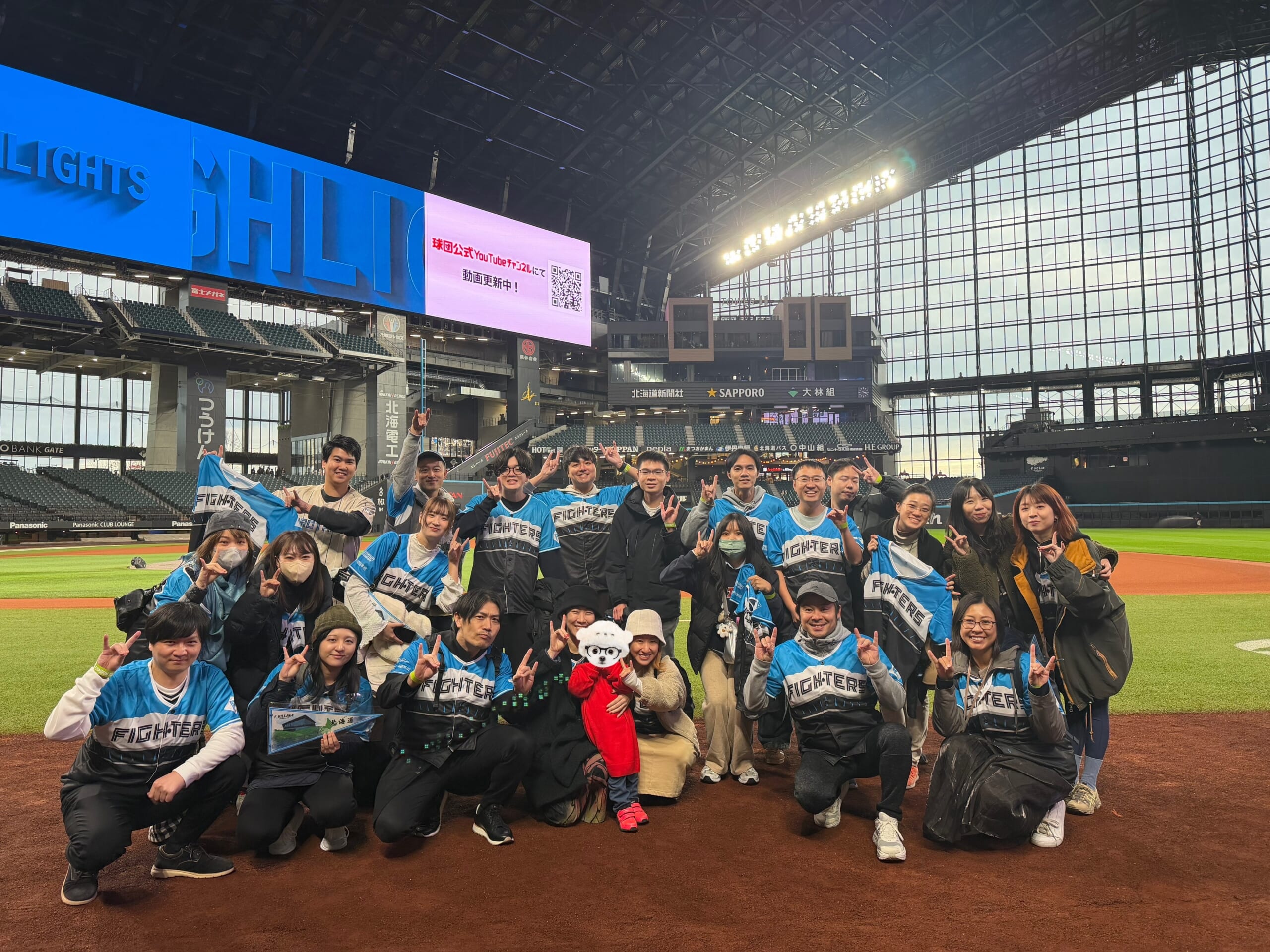

私は現在、台湾や香港からの観光客に向けて、日本各地の魅力を発信するメディア事業を営んでいる。創業から13年、社員とともに日本全国を取材で飛び回ってきた。中には、日本の47都道府県をすべて巡った台湾人社員もいる。

全国を巡る中で、私自身が強く惹かれてきたのは、その土地に根ざして生きる人々の仕事や想いだった。伝統工芸の職人、農家や漁師、畜産業、そして酒蔵や醤油蔵のつくり手たち──そうした方々のこだわりや信念に触れるたび、なんとかこの熱量をかたちにしたいという思いが募っていった。

負けてきた日本、勝てる日本

むかし、香港・尖沙咀のプロムナードから香港島を眺めたとき、煌びやかな広告看板は日本ブランドであふれていた。しかし今、その多くは中国や韓国メーカーの看板に置き換わっている。香港の夜景を見るたび、日本の凋落を痛感する。

家電で負け、半導体で負け、自動車ですらEVの波に飲まれて、多業種プレイヤーとの総力戦になりつつある。大企業で働くことは、もはや安泰ではない。

でも、「観光」と「食」は違う。

日本列島は南北に長く、四季があり、自然が豊か。歴史と文化に奥行きがあり、何より安全。そして、繊細でヘルシーで多様な日本の食文化は、世界中で愛されている。

観光と食こそ、日本が世界に誇るべき“勝ち筋”だと、私は確信している。

我々は訪日観光急拡大の波に乗って、成長してきた。次は食を通じて、もう一度ゼロから挑みたい。その足がかりとして、2024年、東京・代々木の地に日本料理店「小料理よし田」を開業した。

代々木で日本料理店を始めた理由

私が代々木に住んで12年。この街の魅力を日々感じてきた。新宿と渋谷という巨大なターミナルに挟まれながらも、閑静で緑が多く、昔から住み続けている方も多い。そして、家族連れや子育て世帯も数多く暮らしている。

代々木には素敵な飲食店がたくさんあるが、自分自身が本当に通いたくなるような、素材にこだわった日本料理の店は、意外と少ない。だったら、自分でつくってしまおうと思った。

空間づくりのこだわりと出会い

店全体の設計・空間づくりを担ってくれたのは、千葉・鴨川を拠点に活動する「苗目(なえめ)」の井上隆太郎さんだ。自然栽培の農業、カフェ運営、荒れた山の再生、建築までを循環的に手がける井上さんは、私たちの想いをくみ取り、かつてスーパーマーケットだった空間を、温もりある小料理屋へと生まれ変わらせてくれた。

カウンターには鴨川産の杉の無垢材を使用。これは、60年前の国策で大量に植えられたものの、輸入材の普及で放置されてきた里山の杉。店づくりを通して、環境再生にも貢献できたことが嬉しい。

ペンダントライトは、千葉・館山市の陶芸家・西山光太さんによる「あわ焼」だ。南房総の粘土を用い、独自の焼成法で生まれた美しく力強い器が、店内の空気に静かな統一感をもたらしている。

“顔が見える”素材と職人の力

個室には畳を敷いた。創業90年を迎える青柳畳店、四代目・青柳さんにお願いした。畳表は熊本・八代の若きレジェンド農家、畑野さんが栽培したもの。農家まで遡れる、まさに“顔の見える畳”だ。

私自身が熊本のニュース番組でコメンテーターとして出演していた中で、熊本の畳の素晴らしさに出会った。自ら何度も八代に赴き、畳のほか縄のれんも八代の職人さんに作ってもらった。丁寧につくられた畳は、視覚や触覚だけでなく、香りや空気感までも変えてくれる。

い草の香りにはリラックス効果もあり、お店全体を心地よい香りで満たしてくれている。

畳を導入するかどうかは迷ったが、決め手は子育て世代の存在だった。代々木には子育て中の家庭が多く、自分自身もその一人。小さな子どもを連れて外食することの大変さは、痛感している。

そんな子育て世代にとって、畳の個室は理想的な空間だ。わが国の宝である子どもたちが、個室で自由に走り回ったり、騒いだり、寝転んだりできる場所であってほしい。

高椅子も入れられるので、足の不自由な方にも配慮している。

スタッフの力が、この店の力

この人手不足の時代に、奇跡のようなチームが集まってくれた。

日本酒のプロフェッショナル、佐藤さん。私もかなり詳しいつもりだが、彼の知識量と感性には敵わない。変態レベルである。どんなお客様にも、その瞬間にベストな一杯を提案できる、信頼の存在だ。

経験豊富なソムリエで、ワイン業界でのネットワークも広い細淵さん。サービスは洒脱でスマート。料理とのペアリングにも確かな引き出しがあり、常に驚きと発見を与えてくれる。

そして厨房には、経験豊富なベテランから感性鋭い若手まで。腕と心を兼ね備えた料理人たちが揃っている。このメンバーが集まったのは、いまでも信じられないくらいだ。

料理へのこだわり

よし田の料理には、私自身が全国を巡る中で出会ってきた生産者たちの想いと技が込められている。中でも農家さんや漁師とのご縁で、なかなか東京では仕入れることのできない希少な食材を直接仕入れている。

たとえば、海が荒れるとすぐに入荷が止まるような鮮度勝負の魚介や、標高の高い地域で限られた時期しか収穫できない伝統野菜など。大量流通とは無縁の「手間がかかりすぎて市場には出回らない逸品」こそ、日本各地にはまだまだある。

料理長とともに、そうした食材の良さを引き出す調理法を一品一品丁寧に設計している。素材の“声”を聞き、必要以上に手を加えず、その持ち味を最大限に引き出す。そこにこそ、日本料理の真髄があると考えている。

料理とは、その土地の気候と土壌、そして人の技術と誠意が結晶したものだ。そうした料理を通して、訪れるお客様に「土地の記憶」ごと味わっていただける店でありたい。

日本酒へのまなざし

われわれは7年前から、奈良の喜多酒造さんと共同で、日本酒「これあらた」をプロデュースし、台湾市場に展開している。原料や仕込みへのこだわりだけでなく、味わいの設計からラベルデザインに至るまで、細部に魂を込めた。まだまだ日本酒の飲用習慣がない台湾のみなさまに、どうにか清酒の魅力を知ってもらうべく、私自身が、日本酒を外国語で紹介する資格”国際唎酒師(中国語)”の資格を取得し、台湾で酒のイベントを定期的に開催している。

そんな経験も活かし、よし田では、全国各地の蔵元から、思いの込もった銘柄を厳選している。「旬の食材との相性」「冷から燗までの温度帯」「お客様の体調や気分に合うかどうか」といった観点から、佐藤さんに選定してもらっている。

季節感やその日のお料理との相性を大切に、佐藤さんはその瞬間にベストな一杯を提供する。酒オタクの佐藤さんは、膨大な知識と経験を持っている。でもそれをひけらかすことは決してなく、お客様に聞かれるまで、その知識の引き出しを開くことはない。その心地よい距離感は、横で見ていてさすがだと思う。

ワインが支える食体験

KAZU WINEの藤巻一臣さんによるナチュラルワインを導入した。農薬不使用、酸化防止剤無添加、無濾過。それでいて味わいは驚くほどダイナミックで、身体にも優しい。

自社ワイナリーを持たず、世界中の信頼する友人たちのワイナリーで製造し、逆輸入しているという点にも、挑戦者としての美学を感じる。

スパークリング2種、白2種、ロゼと赤を1種ずつ用意している。

ほかにも、経験豊富なソムリエ・細淵さんセレクトのワインは魅力たっぷり。

開店以来、イタリアを始め世界じゅうから、ワイン醸造家がよし田を訪れてくれる。これも細淵さんのネットワークのおかげ。

「伝わらなかった」過去の悔しさ

7年前、奈良の喜多酒造さんと共同でオリジナル日本酒「これあらた」をプロデュースし、台湾市場に展開した。当時、自社メディアで積極的に発信したが、台湾の日本酒ファンの方々からは「どうせメディア会社のインフルエンサー社長が、片手間でやってる」と受け取られ、正直、めちゃくちゃ悔しかったし、作っていただいた酒蔵さんに申し訳なかった。

でも、伝わらなかった。伝え方を間違えた。

今回はその轍を踏みたくなかった。だから、自分が長年運営してきた、台湾・香港で月間利用者300万人のインバウンドメディアや、フォロワーが100万人いるFacebookページ、チャンネル登録35万人のYouTubeでも、今はあえて告知していない。

訪日観光客でもなく、日本全国のフーディーでもなく、とにかく、代々木の方々に愛される店にすること。それがすべての出発点だと考えている。

駅前テイクアウトスタンドを連携させる挑戦

代々木駅西口のスクランブル交差点正面、駅のど真ん前という最高の立地に、テイクアウト専門スタンド「YOYOYO」を構えた。もともと構想にはなかったが、1日中人通りが絶えず、明治神宮へ向かう訪日外国人の需要も獲得できるという立地が空いた。12年この街に暮らしているからこそ分かる、この立地の素晴らしさ。ずっとあったコーヒースタンドが退去すると聞いて、迷わず飛び込んで契約した。

小料理よし田からは徒歩5分の距離。健康志向のドーナツやサンドイッチ、オーガニックコーヒーを提供し、学生・会社員・ファミリーなど、さまざまな層が立ち寄ってくれる。

いずれは小料理よし田の惣菜も販売したい。焼き魚や煮物、だし巻き玉子など、店の料理人が仕込む“本物の味”を、家庭でも気軽に楽しんでもらえるようにしたいと考えている。

代々木ドミナント戦略

「代々木ドミナント戦略」、つまり自宅、オフィス、小料理よし田、テイクアウトスタンドYOYOYOがすべて徒歩10分圏内にあり、人と仕組みを有機的に連携させていく構想。

たとえば上述のように、よし田の惣菜をスタンドで売る、スタンドでスタッフや在庫が足りなければ、よし田からヘルプする、ほど近い場所にあるオフィスで働く当社社員が、スタンドで健康志向のサンドイッチやオーガニックコーヒーを、福利厚生として安く買える。スタンドや日本料理屋でカラーコピーが必要になれば、オフィスに行けば安く大量にできる。そして私自身がその圏内に生活するので、「常在戦場」であり、常に即応でき、小さな変化にも気づくことができる。

物流や管理も効率的に回す仕組みをつくりながら、飲食とメディアの現場がクロスする新たな働き方も実現していきたい。

小さなスケールだが、都市における理想のローカル経済圏として、じっくり育てていきたい。

これからについて

飲食店を始めた理由は、多角化戦略でも資産運用でもない。

全国を旅して出会った人々の想いや、土地の恵みを、きちんと伝える場をつくりたかった。その一点に尽きる。

これからも、地域に根ざし、誠実に、でも熱く、挑戦を続けていきたい。